北洋政府时期绘制的中国地图:始终未忘故土特意标注出华夏故土

北洋政府时期的历史评价普遍偏负面。许多人认为在这一时期,政局动荡,统治者借着民主的名义实行封建专制,军阀割据和混战,许多大军阀为了维护自己的利益,牺牲了国家和人民的福祉。然而,客观看待这段历史,我们不能忽视北洋政府在外交和边防方面做出的艰苦努力。

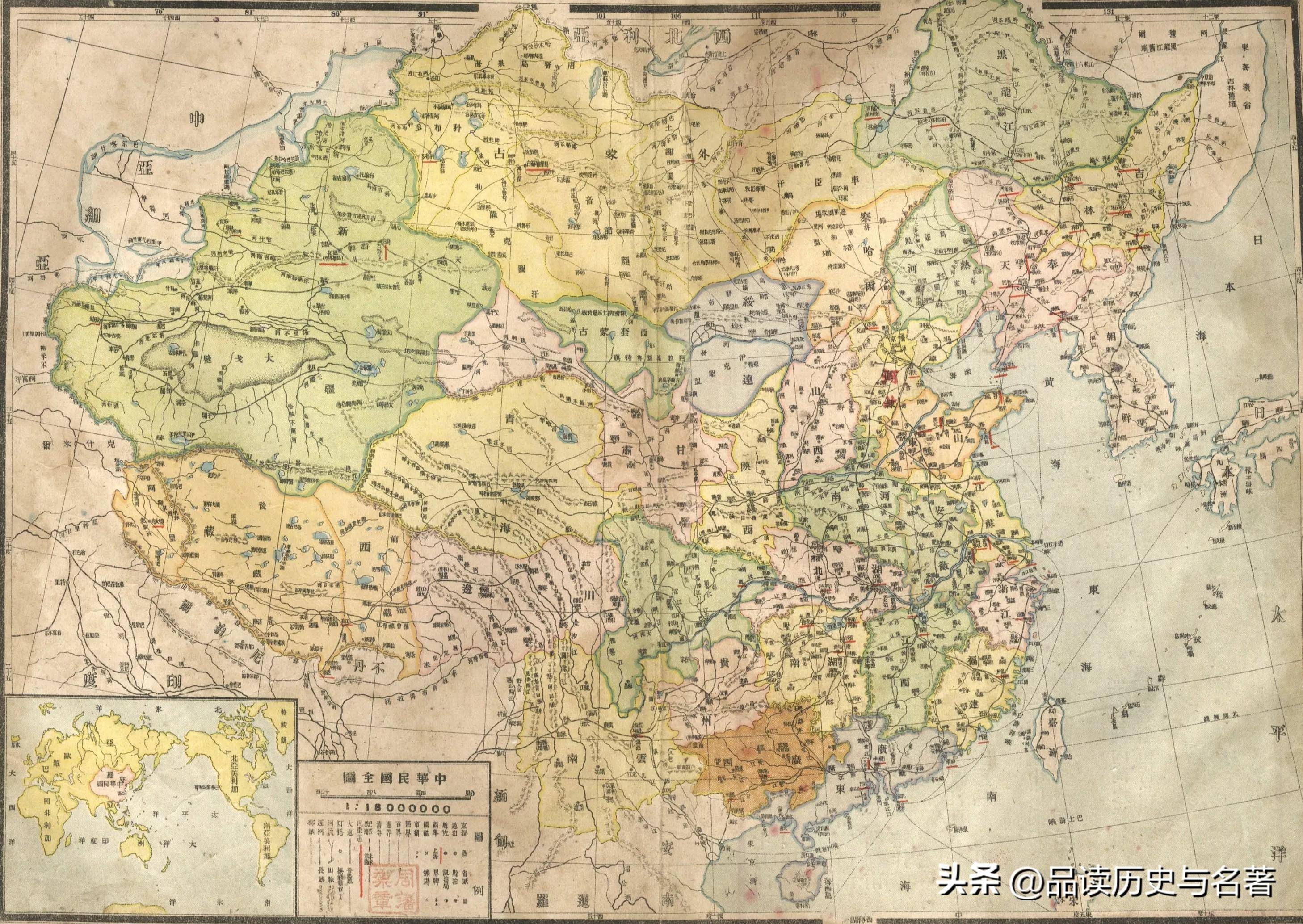

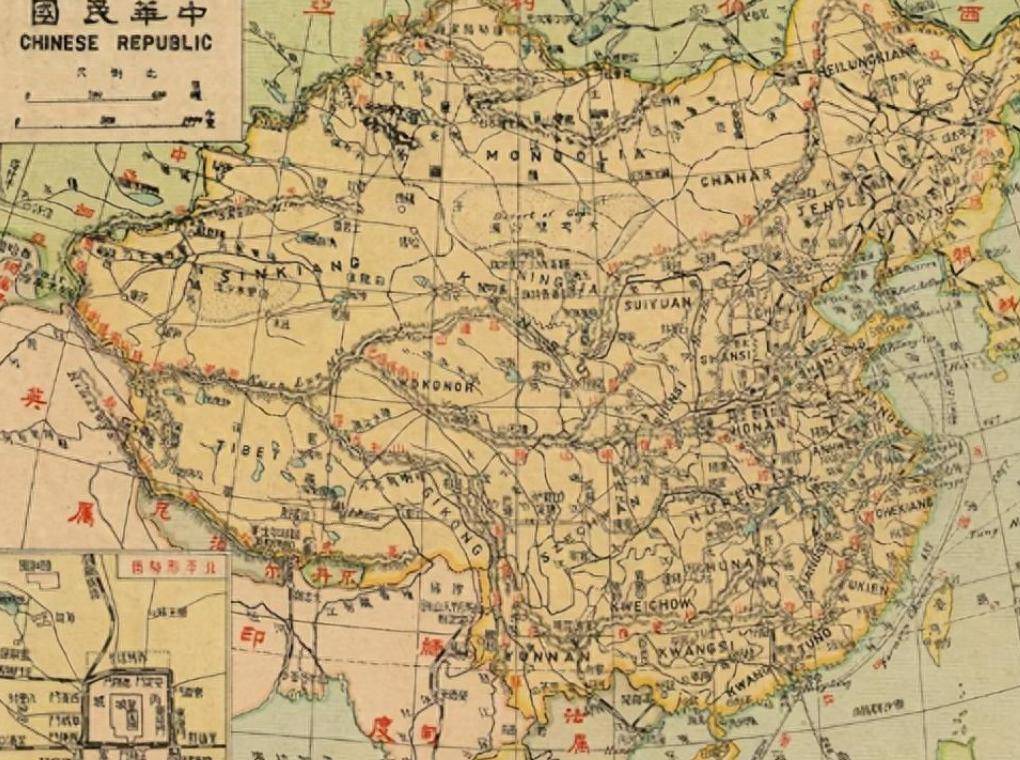

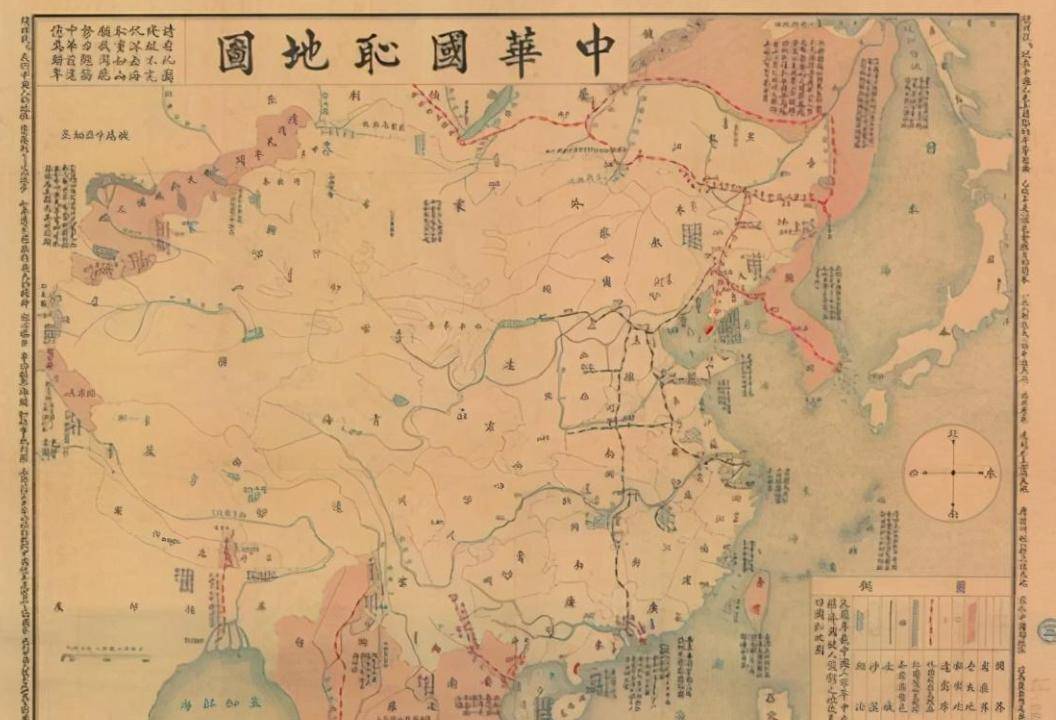

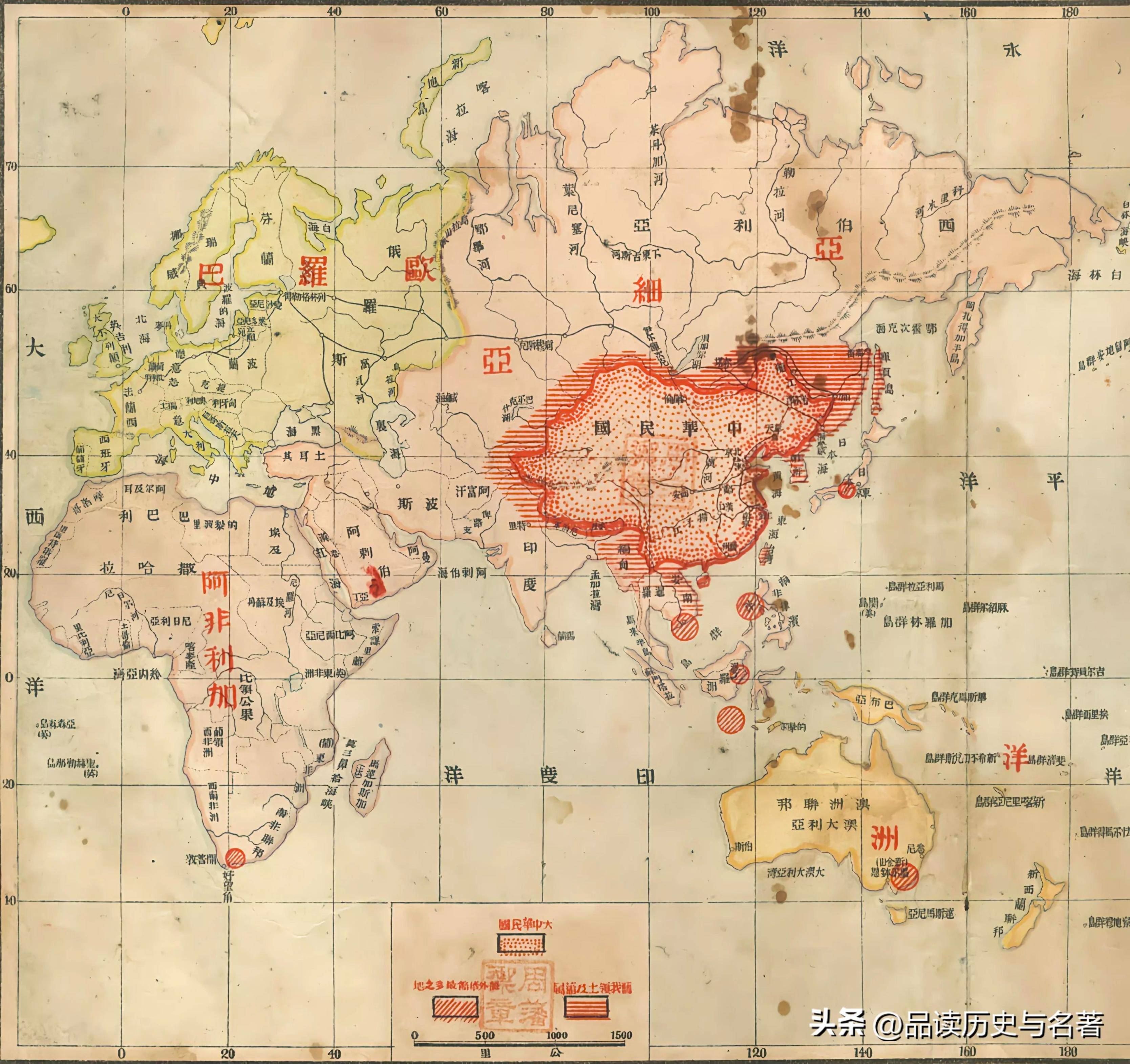

例如,北洋政府绘制的《中华民国地图》以大清帝国疆域为背景,标注了诸如朝鲜、越南、缅甸、吕宋等传统藩属,反映出失去这些领土后的失落感。同时,地图上还标出了琉球和台湾,既彰显了国耻,又表达了恢复失土的决心。那么,北洋政府到底在外交上做了哪些重要努力呢?

辛亥革命后,沙俄支持外蒙古“独立”。1912年2月,外蒙古的哲布尊丹在库伦宣布建立“蒙古大国”,并试图与俄国签订《俄蒙条约》。该条约表面上是沙俄承诺保护外蒙古独立,实际上却是沙俄吞并外蒙古的殖民协议。此举激起了中国各民族群体的强烈反对,尤其是外蒙古的爱国贵族。

早在此事发生前,北洋政府的徐树铮便预见到外蒙古独立将引发更大的动荡,他在信中警告:“外蒙一去,内蒙震动,藩地将立即分裂。”许多爱国人士,包括孙中山,强烈呼吁北洋政府不要承认该条约。迫于舆论压力,袁世凯派遣陈毅前往库伦,试图挽回局势,但成效甚微。

直到袁世凯去世,徐树铮才被段祺瑞任命为库伦设西北筹边使,最终完成了外蒙古的收复。徐树铮巧妙地利用外蒙古内部的派系斗争,利用和平手段,短短22天内便成功使外蒙古恢复归属,且没有流一滴血。当徐树铮返回时,库伦街头处处可见中华民国的五色旗,象征着汉、蒙、满、藏的团结。

收复外蒙古后,徐树铮继续推动对外蒙古的建设。他提议修建更多铁路,改进交通;创建报刊杂志,推广教育;成立边业银行促进经济发展,还积极推动外蒙古与中国内地的贸易往来。虽然他最终因军阀派系斗争而失职,但外蒙古的收复仍是他在外交领域的重要成就。

1898年,德国强迫清政府签订《胶澳租界条约》,让青岛成为德国的租借地。奥地利则通过《辛丑条约》在中国获得了特权。第一次世界大战爆发后,北洋政府与英、法、俄等协约国谈判,谋求中国的利益,并最终对德国和奥地利宣战。

1917年,北洋政府正式对德奥宣战,并宣布接管德国在华的财产,着眼于废除这些不平等条约。1919年,虽然中国在巴黎和会未能完全实现收回青岛的目标,但北洋政府在废除奥地利的不平等条约上取得了胜利。即便山东问题未能解决,北洋政府还是拒绝签署《对德和约》,这标志着中国开始独立决定自己的外交命运。

1922年,北洋政府通过与日本的谈判,以6100万日元的代价,成功收回了青岛和胶济铁路的主权。这一过程虽然充满波折,但也显示了北洋政府为恢复领土完整所做的努力。

虽然北洋政府时期国内政局动荡,但新疆却在军阀杨增新的治理下保持了相对的稳定。杨增新对外采取强硬立场,捍卫国家主权;对内,他坚持“无为而治”,尽量避免激化民族和宗教矛盾。

新疆因地理和历史原因,长期受到列强的觊觎。沙俄和英国曾通过不平等条约占领新疆的大片领土。杨增新通过一系列政策制约外国势力,尤其是沙俄和英国在新疆的扩张行为。1917年,苏维埃政府宣布废除与中国的屈辱条约,杨增新与苏俄签订了第一个平等条约,进一步宣告英国在新疆的特权无效。

当白俄残余势力试图借道新疆,杨增新没有直接出兵,而是采取了政治手段,联合苏维埃政府,成功化解了这场危机。通过这些努力,杨增新不仅维护了新疆的和平,也捍卫了中国的主权。

1918至1920年,北洋政府与美国、日本共同出兵西伯利亚。虽然这被一些人认为是北洋政府为了讨好日本而做出的妥协,但不可否认,这次出兵是中国外交史上的重要一幕。

北洋政府在1917年抓住机会,派兵保护中东铁路,成功收回了对铁路的管控权,并在列强进一步干涉时坚决拒绝了他们的请求。此外,北洋政府还单独出兵保护在俄国的中国侨民,避免他们受到白俄势力的侵害。虽然出兵行动受到了英美的反对,但中国政府始终维护了自身的立场。

总体来看,北洋政府时期虽存在内部腐败和政治斗争,但它在捍卫国家主权、恢复失土方面做出了不小的努力。虽然受限于列强的压迫和内外形势的复杂,北洋政府未能彻底改变中国的困境,但它的外交和边防努力仍值得肯定。